-

2022/02/01 12連筏

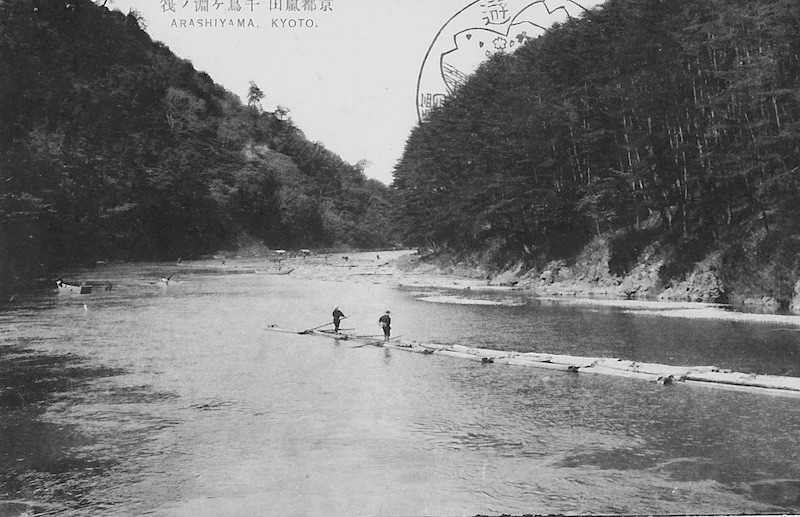

2022年1月30日(日)京都・嵐山大堰川に筏が流れました。

2022年1月31日(日)京都保津川 筏復活プロジェクトの一環として、嵐山にて筏流しを行いました。 京都保津川 筏復活プロジェクトとは、京都府および亀岡市文化資料館、流域の各団体・事業者のみなさん、プロジェクト保津川がともに、保津川の筏流しの60年ぶりの復活を目指して、2007年にスタートさせたプロジェクトです。 前回の開催は、2020年12月3日でした。 約1年ぶりに嵐山に筏が流れました。 プロ

…続きを読む -

2020/12/17 12連筏

令和2年12月13日 京都・嵐山 大堰川に筏が流れました。

プロジェクト保津川では、京都府および亀岡市文化資料館、流域の各団体・事業者のみなさんとともに保津川の筏流しのの復活を通じて流域の文化の再発見や環境保全をめざした取り組みを進めています。 今年も嵯峨嵐山の渡月橋上流にて、筏を組み、筏流しを行いました。 保津川の筏文化や背景については、下記ホームページをご覧ください。 京都保津川 筏復活プロジェクト 筏を組むまでの事前準備の様子 Day1 筏にするヒノ

…続きを読む -

2020/12/11 12連筏

2020.12.13(日)京都・嵐山 大堰川に筏が流れます

かつて京の都は大堰川(保津川)の水運によって作られました。 伝統の十二連筏(約50m)に見て触れて、雄大なる嵐山と 壮大なる筏の歴史を実感してください。 と き: 令和2 年12 月13 日(日) 場 所: 渡月橋より上流にて 見学無料 当日スケジュール 午前中 嵐山通船北浜にて筏組み。 鳥ヶ淵にて12 連(約50m)の筏に仕上げる。 午後2 時頃 千鳥ヶ淵付近より筏流し 千鳥ヶ淵周辺地図 主催:

…続きを読む -

2020/02/04 12連筏

令和2年2月2日(日)京都・嵐山 大堰川に筏が流れました。

京都保津川筏復活プロジェクトでは、 12連の筏を復元し、上流の南丹市から京都・嵐山までの筏流しの完全な復活をめざすとともに、流域に伝わる筏文化の聞き取り調査やさまざまな技術の記録や伝承、材木の地産地消にむけた取り組みを進めることが目的です。 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 保津川筏復活プロジェクト 2月2日(日)穏やかな天候の中、 プロジェクトの一環として、 嵐山で12連筏がながされまし

…続きを読む -

2019/09/24 12連筏

3年ぶりに「いかだにのってみよう!」が開催されました!

台風により、2017年、2018年と中止になっていた「いかだにのってみよう!」が3年ぶりに開催され、約200人の参加がありました。 かつて保津川では、 丹波山地で切り出された材木を京の都へと運ぶ筏流しが盛んに行われていました。 保津川下りと、筏流しが競い合うように保津川を下っていく風景が見られたそうです。 筏流しには1200年以上の歴史があり、平安京の時代には材木や物資が盛んに運ばれたそうです。

…続きを読む -

2017/12/06 12連筏

嵐山に半世紀ぶりに大筏が甦ります!(12/17)

12月17日(日)、嵐山に半世紀ぶりに保津川の伝統の筏の姿が甦ります! プロジェクト保津川では、亀岡市文化資料館など流域のみなさんとともに「京筏組」(保津川筏復活プロジェクト連絡協議会)を設立し、京の都を千年以上に渡って支えながらも、半世紀前に途絶えた筏(いかだ)流しの復活に取り組んでいます。 その一環として、今年度は、嵐山に半世紀ぶりに保津川の筏の本来の姿である、12連の筏を浮かべることに取り組

…続きを読む